Dans l’univers de la littérature française, il est un trait de génie qui a puisé son inspiration dans les paysages de la Puisaye bourguignonne : Colette. Écrivaine française du XXe siècle, Colette a écrit une œuvre magistrale et poétique sur la nature et les relations entre les êtres vivants. Aujourd’hui, elle est une des plus célèbres femmes de lettres, en France comme dans le monde.

Sa notoriété tient également à son audace, ses choix et sa vie tumultueuse, qui ont fait de Colette, une pionnière dans l’émancipation de la femme, libre et moderne.

Biographie et Œuvre de Colette

Son enfance

Colette, de son vrai nom Sidonie-Gabrielle Colette, était la fille de Jules-Joseph Colette, un ancien capitaine de l’armée, et d’Adèle Eugénie Sidonie Landoy. Colette est la dernière des quatre enfants de Sido. Elle passe une enfance heureuse et elle est une bonne élève à l’école laïque de Saint-Sauveur en Puisaye. Son éducation a été plutôt atypique pour une jeune fille de l’époque. Sa mère Sido, était une femme éduquée qui l’a encouragée à lire, à écrire et a aimé la nature qui l’entoure. Cette éducation a stimulé sa passion pour la littérature et a joué un rôle essentiel dans sa carrière d’écrivain pour laquelle, elle fit de sa maison, de son enfance et de son pays natal les plus belles pages de son œuvre.

Il n'y a pas d'équivalent dans la littérature française, d'un auteur qui ait consacré autant de pages et autant d'énergie créative, à recomposer son décor d'enfance.

Sa rencontre avec Willy

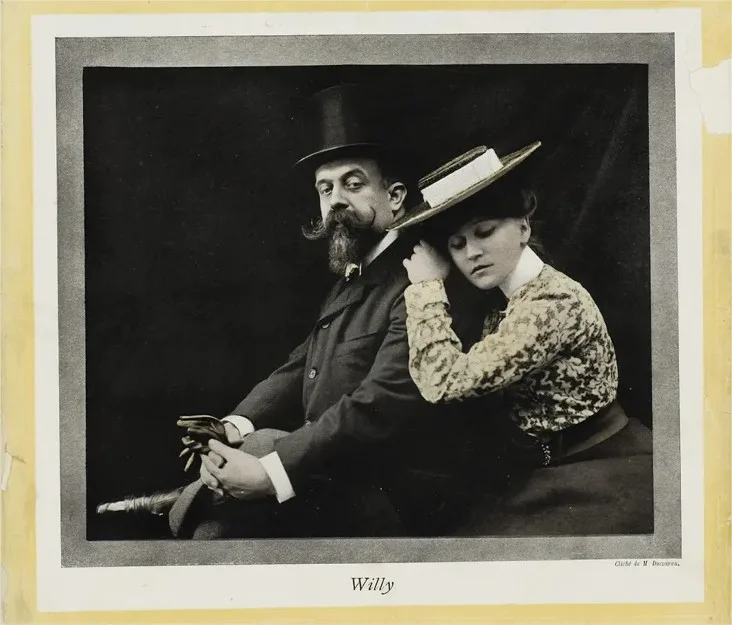

En 1893, Colette épouse Henry Gauthier-Villars, un homme de lettres et critique littéraire connu sous le pseudonyme de “Willy”. Leur mariage a été le point de départ de la vie publique de Colette. Sous l’influence de son mari, elle a commencé à écrire quatre romans semi-biographiques intitulés “Claudine”, sous la signature de Willy. Cependant, la relation entre Colette et Willy était tumultueuse et le couple divorce en 1906.

Trois maris et une fille

Très vite, Colette comprend l’intérêt d’écrire, même si elle prétend être devenue auteur sans l’avoir voulu : “cela permet de se nourrir, aussi bien le ventre que l’esprit”. Après sa séparation avec Willy, Colette collabore au journal le “Matin”. Elle y rencontre Henry de Jouvenel, l’un des rédacteurs en chef. Cette union donne naissance à sa fille, Colette Renée de Jouvenel, dite “Bel-Gazou”. Cependant, la carrière politique de Jouvenel, peu compatible avec celle de Colette, a eu raison de leur séparation. Cela n’empêche en rien Colette de prendre en charge Bertrand de Jouvenel, né d’un premier mariage d’Henry de Jouvenel, et d’avoir avec ce jeune homme âgé seulement de 16 ans, une liaison amoureuse.

En 1925, Colette rencontre Maurice Goudeket, courtier en perles. De Saint-Malo à Saint-Tropez, en passant par Paris et la Corrèze, ils mènent tous deux grand train. Leur mariage est célébré le 3 avril 1935. En 1938, Colette réalise enfin son rêve : habiter l’étage noble du Palais Royal. Elle compte parmi ses voisins Jean Cocteau, qui devient un ami fidèle. Atteinte de polyarthrite et contrainte à l’immobilité, Colette ralentit l’écriture et la publication malgré le soutien indéfectible de Maurice Goudeket. Elle meurt le 3 août 1954.

Les œuvres de Colette, dans une carrière protéiforme

Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent :

- Gigi : une nouvelle écrite en 1944, sur le thème des demi-mondaines et de la Belle-Epoque.

- Sido : Roman autobiographique dans lequel Colette dépeint sa mère Sido et son entourage familial.

- Les vrilles de la vigne : c’est un recueil de 20 nouvelles où Colette raconte son enfance et sa passion pour la nature.

- Chéri : roman adapté pour le théâtre, puis pour le cinéma. Léa de Lonval, courtisane, est la maîtresse de Fred Peloux : une histoire qui ne va pas sans regrets.

- Le blé en herbe : Colette a écrit ce roman pendant ses vacances à Roz-Ven. Il raconte l’initiation sentimentale et sexuelle de deux adolescents.

- L’étoile Vesper : Dans ce roman, Colette livre avec grande sensibilité ses souvenirs, au travers de fragments de vie bien choisis.

- La vagabonde : Écrit pendant une période tumultueuse de la vie amoureuse de Colette, ce roman est peut-être le roman de vengeance.

Cette frénésie d’écriture ne l’a jamais empêchée d’être une femme libre et de faire ce qui lui plaisait, quand elle le voulait : comédienne, femme de music-all, journaliste et même propriétaire d’un institut de beauté …

Où acheter les livres de Colette en Puisaye-Forterre ?

Vous les trouverez naturellement chez tous les libraires, à la boutique de la maison natale et du musée ou chez l’incontournable bouquiniste, rue de la Roche à Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Y’a t’il des événements spéciaux autour de Colette, en Puisaye-Forterre ?

Tout au long de l’année , la Maison natale et le Musée organisent des conférences, des lectures, des expositions, des projections, consacrées à Colette ou à d’autres femmes écrivains, scientifiques, politiques… À l’automne, le Festival International des Ecrits de Femmes reste l’événement majeur. Les ateliers cuisine, pour enfants ou adultes, animés par Isabelle Géraud, vous feront découvrir les mets préférés de Colette.

Existe-t-il des visites guidées pour en apprendre davantage sur la vie de Colette?

Pendant l’été, participez aux randonnées commentées, avec lecture d’extraits de livres de Colette et possibilité de visiter la salle de classe de Colette. Pour les groupes, possibilité d’une excursion “Sur les pas de Colette : au pays de Claudine”. Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme.

Ses honneurs

Auteur inclassable, elle est devenue la première femme à être élue membre de l’académie Goncourt en 1945 et en 1953, elle est élevée à la dignité de grand officier de la Légion d’Honneur.

La réputation sulfureuse de ses romans empêche l’auteur d’obtenir un enterrement religieux. Mais sa réputation est telle que la République lui organise des obsèques nationales. C’est une première pour une femme. “On a pas idée aujourd’hui de ce niveau de reconnaissance”, selon Frédéric Maget, directeur de la maison Colette et auteur des “7 vies de Colette” chez Flammarion.

Elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise, à Paris.

Quelle est l’œuvre la plus célèbre de Colette ?

C’est Claudine à l’école – Ce roman semi-autobiographique, paru en 1900, fut un véritable scandale à l’époque. Rempli de vie et de sensualité, il est le premier roman de Colette.

Combien de femmes ont eu des obsèques nationales ?

Colette fut la première femme a obtenir cette très haute reconnaissance, puis il y eut Joséphine Baker en 1975 et Simone Veil en 2017.

Les 5 romans à lire ou à relire ?

La série “Claudine” (1900), Les vrilles de la vigne (1908), Le blé en herbe (1923), Sido (1930), le fanal bleu (1949).

Top 3 des plus belles citations de Colette ?

- “Faites des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme” Extrait de Lettre à sa Fille (1916-1953).

- “Si vous n’êtes pas capables de sorcellerie, ce n’est pas la peine de vous mêler de cuisine” – Extrait de Paradis Terrestre.

- “Si j’avais un fils à marier, je lui dirais : méfie-toi de la jeune-fille qui n’aime ni le vin, ni la truffe, ni le fromage, ni la musique.” Extrait de “Portraits et paysages”.

De quoi est morte Colette ?

Colette est morte le 3 août 1954, à 81 ans, dans son appartement parisien. Atteinte de polyarthrites, Colette s’est éteinte sans souffrances, entourée de son mari, Maurice Goudeket et de sa fille.

La maison natale de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye

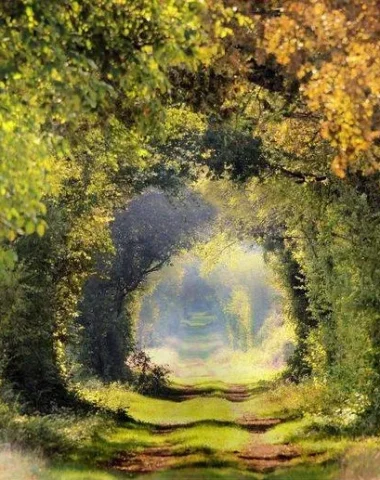

La maison natale de Colette est un voyage dans le temps pour les amateurs de littérature. C’est une belle demeure bourgeoise nichée au cœur du village. L’intérieur de la maison, tel que Colette l’a connu dans les 18 premières années de sa vie, a été méticuleusement reconstitué d’après les textes de Colette et les documents d’archives.

Ma maison reste pour moi ce qu’elle fut toujours : une relique, un terrier, une citadelle, le musée de ma jeunesse … '

La maison dispose de deux jardins, si savamment gouvernés par Sido, le jardin du haut et le jardin du bas. La glycine centenaire dans le jardin du bas est une pure merveille pendant sa floraison. Labellisée «Maison des illustres», la maison et les jardins se visitent par petits groupes de 15 personnes maximum et accompagnés d’un guide qui vous fera découvrir le lieu comme “on tourne les pages d’un livre”.

Informations pratiques

Le musée Colette à Saint-Sauveur en Puisaye

Ouvert depuis 1995 et hébergé dans le château de Victor Gandrille, à quelques pas de la maison natale de Colette, le musée a été créé à l’initiative de sa fille, Colette Renée de Jouvenel, surnommée « Bel Gazou ». Ce musée d’impression dispose d’une scénographie originale avec une magnifique salle de photographies, une partie de son ameublement de son appartement au Palais Royal, une bibliothèque imaginaire et des pièces bien choisies de ses collections de sulfures et de papillons. Après la visite, vous apprécierez une pause gourmande dans le salon de thé du musée.

Informations pratiques

Quels sont les autres personnages célèbres en Puisaye-Forterre ?

- Pierre Larousse, le célèbre lexicographe, est né à Toucy le 23 octobre 1817.

- Jean d’Oremesson : a passé une partie de son enfance au château de Saint-Fargeau qui appartenait à sa famille maternelle. Fortement attaché à ce lieu, Jean d’Ormesson avait même confié au cours d’un entretien avec Francis Guthleben : «La Puisaye, c’était mon pays et je suis Poyaudin. C’est là ma racine

permanente.» Il a d’ailleurs fait du château le personnage central de son roman «Au Plaisir de Dieu».

Y’a t’il d’autres lieux autour de la littérature, à visiter, en Puisaye-Forterre ?

Le centre d’Art graphique : Haut lieu des métiers de l’imprimerie d’art, alliant à la fois la modernité et la tradition, le centre d’art regroupe des ateliers consacrés à la réalisation d’estampes originales et de livres d’artistes. Artistes et poètes tels que Di Rosa, Agosti, Texier viennent s’y ressourcer et y travailler.